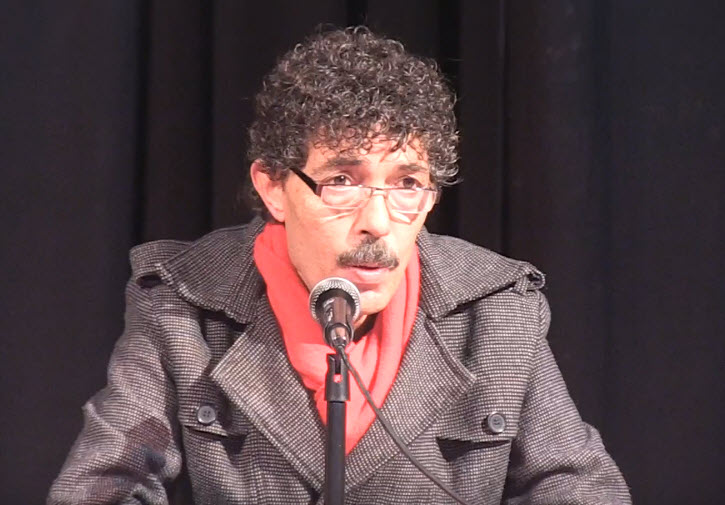

“في بيت مجيد، قبل التكريم بليلة” (فصل آخر من رواية قادمة) لجلال الرويسي

اماني في سطور...قبل ان تتبخر

كان المؤذّن ينادي إلى صلاة المغرب لمّا ركن مصطفى السيارة أمام بيت مجيد ب”الفيلاج”. كان هناك جمع من الشباب المرتدين للزي الأفغاني متحلّقين أمام مسجد الحي. رمقونا بنظرات استهجان، ولكنّنا لم نعبأ بهم. كان مجيد قد اتّصل بي منذ الظهيرة ليعلمني بوصوله قادما من سوسة. مجيد لم يبع بيته كما فعل أغلب من تقاعدوا وانتقلوا إلى العيش في المدن الساحلية. حافظ عليه مغلقا كما هو بأثاثه وقرميده وسياجه الخارجي وحديقته الخلفية. مجيد هو في الحقيقة اسم شهرة أطلقه أهل القرية على عبد المجيد الطّاهر أيّام كان نجم الفريق المحلّي لكرة القدم. لم أكن أتصوّر أن تربطني به الصداقة ذات يوم. فالرّجل يكبرني بعشرين سنة. وهو إلى ذلك نجم معروف وموظف بشركة الفسفاط، يخالط المهندسين الفرنسيين ويشبههم سلوكا ومظهرا. أمّا أنا فمراهق ومعدم يتفرّج على الحياة تمرّ أمام عينيه كشريط سينمائي. كنت أشاهده من وراء السياج المشبّك الذي يحيط بأرضية الملعب وأنا منبهر بفنياته في مراوغة اللاعبين على خط التماس. من كان يتصوّر أن ينتهي مجيد متقاعدا يرتاد “بلحاج” ككلّ السكّيرين؟ فسّـــر كثيرون ذلك بحالة الفراغ التي وجد نفسه فيها بعد رحيل موسيو بيياي آخر المهندسين الفرنسيين وإغلاق ناديهم أين كان يشرب نبيذا فاخرا بعيدا عن همجية العامة ويلعب التنس والكرة الحديدية. عند الحادية عشر صباحا بالضبط، يدخل مجيد الحانة ويتّجه رأسا إلى المصرف فيناوله بو العز تابوريه عال يسمح له بإسناد مرفقه على الرخامة حيث يتكفّل العامل وراء المصرف بتجهيز طلبات الحرفاء ليتولّى نادل القاعة توزيعها على أصحابها. يسلّم مجيد للعامل قرطاسيْ المكسّرات والجبن فيرتّبها في صحن أنيق ويفتح له زجاجة نبيذ أحمر. يشرب نصفها ويغادر للغداء وأخذ غفوة القيلولة كما يقول، ثم يعود مع الثالثة وقد غيّر ثيابه وتعطّـــر. كان مجيد نشازا في تلك الحانة الشعبيّة. لا يشبه بقيّة الحرفاء، في شيء. لا في نوعية الشرب ولا في طقوسه ولا في سلوكه. ومع ذلك كان يحظــى منهم بالتقدير والمودّة، لأنّه لم يكن حڨّارا كالآخرين ممّن يجلسون وراء المصرف داخل فضاء العمل. كان أولئك السفلة يعتبرون أنفسهم أعيان القرية لا يليق بهم أن يختلطوا “بالسوكارجية” في نفس الفضاء، حيث يكثر الهرج والتنمّر والطمع بل وحتى التسوّل. كانوا عصابة من ثمانية أشخاص تضمّ المسؤول النقابي المحلّي ومدير مكتب الضرائب ورئيس الفرع البنكي ورئيس “الشعبة الحزبية” ومفتّش شرطة ومنتحلا لصفة مهندس وصاحب مخبزة ومتسوّغ المسلخ البلدي.

كنت المبادر بالحديث إلى مجيد يوم التقيته صدفة في “مطعم البوسفور” بالعاصمة. أخبرته بأنّني طالب من نفس قريته وأنّني أعرف عنه أشياء كثيرة. ابتسم في هدوء ودعاني إلى طاولته. حدست أنّه يسعى وراء فدوى بنت العايش التي غادرت القرية واحترفت البغاء في العاصمة متّخذة من ذلك المطعم محطّة لصيد الزبائن. ولا شكّ أنّه ظنّ بي نفس الشيء. تحاشينا الخوض في الموضوع وتظاهرنا بالتفاجئ لمّا وصلت فدوى بعد قليل. وعلى غير عادتها في الترحيب بي، مرّت بجانب طاولتنا وكانت قد عرفت مجيد وتمتمت: “هجّجتوني من دين أمّ البلاد، وتوّا ولّيتوا تجرووا ورايا! زايد”. اعتبرنا أنفسنا غير معنيين بما سمعنا، ولكنّني ظللت أخشى أن تلعب الخمرة برأس فدوى فتؤتي خارقا يسيء إلى مجيد. تظاهرت بأنّني أختنق من كثرة التدخين والضجيج واقترحت على مجيد أن ننتقل إلى مطعم أكثر هدوء، فالتقط اقتراحي كيدٍ مُدَّتْ لغريق. لمّا هممنا بدفع الحساب، فاجأنا النادل: “الحساب مدفوع” قبل أن يضيف موجّها كلامه إليّ: “أنت تعرف فدوى مع أبناء قريتها”. خرجت والعرق يكسوني فيما تظاهر مجيد بأنّه لم يفهم شيئا. في مطعم “المزار”، نفخت له دماغه بأحاديث عن النضالات الطلابية وطبيعة المرحلة ومتطلّباتها، حتى نبّهني صبره عليّ وإنصاته الهادئ إلى ما كنت فيه من هذيان وخمّنت أنّه قد يكون ندم على دعوتي إلى طاولته، فالتزمت الصمت. رآني ألقي بمحتوى الكأس في جوف حلقي مباشرة وأبلعه دون أن يمسّ لساني أو يمرّ بفمي، فقال لي: “أراك تتجنّب مذاق النبيذ، وتشربه كما لو أنّك تتجرّع دواء علقما… ما هكذا يشرب النبيذ يا ولد بلادي… أوّلا، أنت لست مجبرا على شربه. دعك منه إذا كنت لا تستسيغه. ثانيا النبيذ في أصله لذيذ ورائحته محبّبة. دعه يستريح في فمك، يداعب الجيوب اللعابية المسؤولة على التذوق. فإذا لم يقبله لسانك، فهذا معناه أنّه رديء. لا تشرب لتسكر… اشرب لتتمتّع بمذاق النبيذ… الفرنجة لديهم قاموس كامل خاص بالنبيذ. يسمّون رائحة النبيذ “الباقة”، ويطلقون على لونه “الفستان” (أي القماشة)… ابدأ باكتشاف باقة الكأس ثمّ تأمّل قماشته عبر البلّور… أدره بعد ذلك في الكأس ولاحظ تماسكه… اشربه باسترخاء ودون عجلة… دعه يستريح في فمك… ادفع به من أسفل اللسان وجنبات الفم إلى الحلق، تابع وخزات حرارته المحبّبة وهو ينزل متدرّجا عبر البلعوم مليمترا مليمترا، واصل متابعته حتى يصل إلى جوف المعدة. تلمّظ وتمطّق وأدر لسانك، تنفّس بمنخريك محافظا على فمك مغلقا… في كلمة، تصالح مع النبيذ ولا تسارع إلى الكأس الموالية فتخنق بذلك امتداد الكأس السابقة وتمنع عن نفسك بلوغ النشوة… لا تشرب لتسكر، فستسكر. في نهاية السهرة، دفع الحساب ودسّ في جيبي عشرين دينارا وطلب لي سيارة تاكسي. ولكنّني قبل انطلاق التاكسي، ضربت له موعدا خلال العطلة القادمة عند “بلحاج“…

كنت أنتظر أن يفتح لي الباب صاحب البيت. وهيّأت نفسي لتحية مجيد بما يليق به من المحبة والتقدير. ولكنّني فوجئت بسي علي يفتح لي الباب وهو يعرج برجله. سي علي هو مدير دار الثقافة والمسؤول الرّسمي على الأنشطة الثقافية بالقرية قبل الثورة . آخر عهدي به كان بعد إحالته على التقاعد منذ أكثر من ثلاثين سنة. توغّل في الشيخوخة وأطلق زغب ذفنه وشاربيه الخفيفين وشعره القليل خصلتين منسابتين على الكتفين فصار له وجه حكيم صيني. ارتمى الشيخ الثمانيني في حضني وأجهش بالبكاء كصبيّ تائه أعادوه إلى أبويه. كانت الدقيقة التي تعانقنا فيها عند الباب كافية لأستحضر مواقف الرّجل في تجميع مثقّفي القرية وبرمجة المهرجانات ولعب دور المنطقة العازلة بين البوليس والشباب المناوئ للسلطة. لم ينته العناق بيننا إلاّ وقد صرت أرى الوجوه والأشياء كما لو أنّني وضعت مرشحات ضوئية على عينيّ. الأصوات بدورها صارت أقلّ وضوحا كأنّها قادمة من بئر مهجورة غلّفتها الرطوبة. وكذلك، بقيّة حواسّي لم تعد تدرك ما يحيط بي بشكل طبيعي. فقد صرت كالمنوّم أتحرّك داخل شرنقة طريّة ودافئة كأنّها كيس جنين في رحم أمّه .دخلت البيت وأنا أشدّ على كفّ سي علي كعريس يزفّه والده. كنت أتطلّع إلى وجوه الحاضرين وأحيّيهم بكلمات لست أدري إن كانت مسموعة ومفهومة أم مجرّد همهمات. بدأت أفهم كلام مجيد عن المفاجآت التي حدّثني عنها عندما تواصلنا بالهاتف لترتيب هذا اللقاء في بيته. دخلت المطبخ فوجدت سامي يعالج سدّاد قارورة “الكوديا” بإبهامه. يعيش سامي في إيطاليا منذ أربعين سنة، زار فيها البلاد مرّة واحدة عند وفاة دافيد لوكونتور. وهذه هي المرّة الثانية التي جاء فيها من إيطاليا خصيصا لحضور حفل التكريم. فتح سامي ذراعيه مرحبا بي. لما قبّلته كانت على وجهه قطرات من “الكوديا” بصقتها القارورة بعدما انزلق السدّاد في جوفها. همهم سامي في أذني بصوت خنقته العبرات: “أردت فتحها على طريقة المنصف والباشا.” لم يفتني أنّ مجيد حرص على أن يختار من الشرب ما يقبل عليه عمّال المنجم: “بيرة بوكرش” وكوديا روج” ومرناڨ روزي” وما على الذي لا ينسجم مع تلك الاختيارات إلّا أن يمتنع عن الشرب. فلا أحد يجبره على ذلك. اللعنة عليك يا سامي! ما هذه الصعقة الكهربائية التي أصبتني بها؟ لمّا انتهى العناق بيننا وتراجع سامي قليلا إلى الوراء اصطدمت بصورة الباشا يرفع نخبا مع شيخ أوروبي الملامح. فهمت أنّ حضور صورة بلقاسم في السهرة من تدبير سامي الذي يعرف حجم المودّة التي تربطني ببلقاسم. بلقاسم رجل لم يعرف أمّه. تقاطعت صرخة الوليد وهو يأتي إلى هذا العالم مع صرخة الوالدة وهي تغادر الحياة بعدما وضعت وليدها. ولكنّ أمّه ماتت مرة ثانية عندما مزّقت زوجة أبيه كلّ صور والدته فحرمته من معرفتها إلى الأبد. كبر مقتنعا أنّه وزوجة أبيه قاتلان. وعاش بخيط رفيع يربطه بالحياة هو الحدّ الفاصل بين الحضور والغياب، بين الحب والكره، بين الإنسانية والتوحّش، بين الحكمة والتهوّر، بين البراءة والإدانة. كبر في التخوم الفاصلة بين الشيء وضدّه، لا يستقرّ على قرار، عدا رفضه للرتابة والعادية. لم تكن طفولته أكثر من سلسلة طويلة من الأيّام المتشابهة في رتابتها وبؤسها. يُتمٌ مؤثّث بفقر وبرد وحرّ وخوف وسؤال ملحاح: “لماذا يمتنع الحاكم عن طبع ما يكفي من الأوراق المالية ليوزّعها على رعاياه فيقضي على الفقر في رمشة عين ولا يبقى بينهم محتاج؟”. سؤال ترسّخ في ذهنه كحقيقة لم يزعزعه ما تعلّمه عن التضخّم المالي في دروس الاقتصاد بالثّانوية. ذات “يوم خلاص” تزعزعت ثقة يتيم الأم في جميع مصادر أمانه دفعة واحدة، في الله وفي الزّعيم وفي والده. سمع والده يبوح لزوجته بأنّ “الورقة جات بيضاء” وذلك معناه بلغة عمّال المناجم أنّ بطاقة الأجر لا مال فيها. أمّا في وعيه الطّفولي فمعناه أنّ يوم الخلاص تحوّل إلى يوم ورطة. ولمّا همّ بدخول المطبخ اعترضه والده يغادره دامع العينين. تملّكه الإحساس بأنّ بيتهم صار بلا سقف فهرع إلى نقوده المزيّفة التي يستعملها في درس الحساب ليختلي بها ويسحب منها ورقة راح يتأمّل صورة الزعيم المرسومة فيها واثقة حكيمة وهادئة. ظلّ يتوسّل الزّعيم أن ينقذ والده فورا. بإمكانه، وهو القادر على كلّ شيء ، أن يدخل يده في جيب سترته الأنيقة المرسومة على الورقة النّقدية ليمدّه بحزمة من الأوراق المالية الحقيقية. لكنّ الزّعيم خذله. تكرّرت خلواته مع صورة الزّعيم دون جدوى، مخلّفة لديه حنقا على الزّعيم وعلى المال. حتّى الّله، تخلّى عنه ولم يستجيب لتوسّلاته بأن يأمر الزّعيم بإدخال يده في جيب سترته ليمدّه بالمال. في سنوات الطّفولة تلك، تشكّل مفهومه الخاص للعملة الصّعبة باعتبارها تلك العملة المستعصية على اليتامى وعمّال المناجم وليست تلك العملة التي يأتي بها المهاجرون والسياح ويصرفونها على ملذّاتهم بكلّ سهولة. لمّا التحق بالوظيف، سلّموه كنّشا سحريا يسمّى “دفتر الصّكوك”. وأفهموه أنّ الصّكوك نقود لها نفس قيمة الأوراق النقدية الحاملة لصورة الزّعيم. ولمّا تأمّلها ولم يجد فيها صورة الزّعيم، أحسّ بالارتياح من غياب ذلك الخائن الذي كم خذله في طفولته. وهاهي الصّكوك العذراء تهبه نفسها كحوريات الحلم أو كأنهار الجنّة، يكفي أن يقتطع صفحة ويمضيها بعد أن يدوّن عليها المبلغ الذي يريد حتّى يحصل على أي بضاعة يطلبها. لمّا وقّع على أوّل صكّ، وتسلّم البضاعة استحضر صورة الزّعيم في ذهنه ومدّ له إصبعه الوسطى. ومن يومها انقلبت حياته بعد أن صارت السّعادة على مرمى صك. راح يختار بضاعة ويمضي صكوك ضمان يسلّمها للبائع، يقبض من شخص ثان يرافقه إلى المحل التّجاري لاستلام البضاعة بدلا عنه، نصف ثمن البضاعة نقدا حيا يلهب الجيب والقلب. ويطير إلى الخمّارة القذرة، حيث السّعادة رابضة بانتظاره على طاولة عرجاء في جوف صالة ظلماء كذكرى أمّه وعطنة كزوجة أبيه. يجلس بجانب النافذة ويبسط قطع النّقود المعدنيّة على الطّاولة. بعدما يشرب الكأس الأولى يرمي القطعة الأولى بقوّة عبر النافذة، فلمّا يتقاطع المعدن مع شعاع الشّمس ويلمع، يصيح بلقاسم منتشيا “في التراب ولا في كروش أولاد القحاب”. وما هي إلاّ لحظات حتّى يلتفّ حوله النّدامى مشكّلين مجلسا خمريا كبيرا يصغي في انتباه إلى فلسفته حول “العملة الصعبة” الحاملة لصورة الزّعيم والعصيّة على عمّال المنجم و”العملة السّهلة” المطهّرة من صورة الزّعيم. أتاح توسّع دائرة النّدامى معرفة أنواع أخرى من العملة السّهلة كعملة الوسطاء والسّماسرة والمرتشين والمراهنين وكتّاب التّعاويذ ومزيّفي العملة، وأنواع أخرى كذلك من العملة الصعبة كعملة الحارقين والمهرّبين والبنّائين والعتّالين والعاطلين عن العمل ممّن يربّون الأمل. كان يبدو للمحيطين به أخرق ومجنونا، حتّى أنّ دخوله السّجن لم يفاجئ أحدا، بل إنّ البعض ذهب إلى حدّ المجاهرة بارتياحه لسجن الرجل الذي كان اختلافه يزعجهم ويربك ثوابتهم. لم تكن ملاحظات المقرّبين منه تثير لديه سوى الاشمئزاز وفي أفضل الأحوال الشفقة عليهم لما تخفيه من نفاق وما ترشح به من انفصام. لذلك كان يمتنع عن تبرير سلوكه. إذ كيف لهم أن يفهموا أنّ من لم يف بدين تخلّد بذمّته لدى مُرَاب ليس ناكث عهود؟ وأنّ من يحترم الحياة الخاصّة لأخته ليس قوّادا؟ كان يحسّ كما لو أنّ هناك حكمة مبهمة تقوده إلى إتيان أفعاله المارقة دون قدرة منه على ضبط نفسه. هو رجل يسعى إلى المال ليس حبّا فيه وإنّما للثّأر منه وممّا سبّبه له من حرمان في طفولته اليتيمة. علاقته بالمال خليط من الاحتقار والانبهار والكرّ والفرّ. لم يستطع الصمود أمام إغراء توزيع الصكوك البنكية يمينا وشمالا في حالة من الدّهشة الطّفولية بانفتاح أبواب الجنّة على مصراعيها بمجرّد أن يخط إمضاء لا يكلّفه شيئا على صفحة من ذلك الكنّش السّحري المسمّى دفتر الصّكوك. كان كطفل يلعب فوجد نفسه في السجن. سجن يقول أنّه سعى إليه بكامل الحرّية والإرادة، وفيه بايعه السجناء ملكا عليهم وصاروا ينادونه “الباشا”. يوم غادر السّجن كانت فلسفته للحياة قد تشكّلت واكتملت بعدما انكشف له سرّ تلك الحكمة الغامضة التي كانت تقود سلوكه الأخرق. في السجن فهم أنّ المهم ليس طول العمر وإنّما طعمه. فبين أن تمتنع عن الملذّات الحسّية والانفعالات العاطفية القويّة والسّهر وركوب المخاطر من أجل تمطيط عمر هو لا محالة منته، وبين أن تعيش حياة مكثّفة لا مكان فيها للفراغ ولا للرتابة القاتلة والتّكرار الغبي، حياة قد لا تتجاوز الأربعين حولا ولكنّها مشحونة بالتّجارب الحسّية والرّوحية، فإنّه لم يتردّد لحظة في اختيار النّمط الثاني.

في زنزانته، اقتنع بأنّ أسلافنا سكنوا العالم أفضل منّا لأنّهم لم يعرفوا الاستقرار وصرفوا حياتهم في ترحال دائم. كان سحر الاكتشاف يساعدهم على تحمّل ألم الانفصال. كانوا يجوبون الأرض بسهولها وفيافيها وجبالها أحرارا رغم مخاطر الطريق. لم يعرفوا السّجن لأنّه صنيعة الاستقرار. هكذا خلص إلى أنّ المدينة سجن والمنزل سجن والدّولة سجن بكامل مؤسّساتها ومنها النقود، أشرس السّجون وأدهاها، والطريق المرسومة سلفا سجن. فلا معنى للطّريق إذا لم تتشكّل أثناء المسير ولم تكن فضاء للاكتشاف والمغامرة والصّدفة والاندهاش. وحتّى لا تكون مغادرته السّجن مجرّد انتقال من سجن الحكومة إلى سجن البيت، فقد عقد “السّجين الحر”، كما كان يحلو له أن يعرّف نفسه داخل الزنزانة، العزم على إعطاء معنى لحياته. من أمام بوّابة السّجن، انطلق يوم سراحه في تنفيذ حلمه دون إضاعة لحظة واحدة. من هناك قطع أولى خطواته لاكتشاف العالم. كان قد قرّر أن يكتشف العالم وصار لا يرى نفسه إلاّ وهو يتوغّل في الأمام دون توقّف. فلا شيء يبرّر الرّجوع على الأعقاب. لا التثبّت من أمر ما ولا تصفية حساب قديم ولا الوفاء بدين عالق ولا استرجاع حق مسلوب. ما أروع أن تكون كل خطوة جديدة في المسير دخولا لمجال جديد لم تعرفه من قبل. غادر هذه الحياة المنمّطة التي يحياها النّاس كالنعاج، وذهب لاكتشاف العالم وتنوّعه من أجل أن يعيش كل يوم تجربة جديدة ويعرف أناسا جددا، ويربك بصره بالمناظر المدهشة ويكرّس فرادته دونما عزلة أو تقوقع ويطلب المصاعب غير مبال بما إذا كان سيهزمها أم أنّها ستصرعه.

كانت حركة ماي 1968 قد زرعت بذرة الحب والحرية في رؤوس شبيبة العالم كلّه، وعدّلت حدود الممنوع والمسموح في القوانين والأخلاق. يوم عبر الحدود الجزائرية، لم يكن يعلم أين ستقوده الرّحلة. كان يكتفي بركوب الموجة المواتية لتحمله في اتجاهها. رافق قوافل إبل، وعمل في مزارع الحشيش بمنطقة الريف المغربي وقطع البحر إلى إسبانبا وشق أوروبا يمشي تارة ويستوقف السيارات على حافة الطريق أحيانا ويمتطي القطار في أحيان أخرى. عمل في جمع الطماطم بإيطاليا وفي جني العنب بمزارع الكروم في جنوب فرنسا. لم تعقه اللغات ولا قلّة المال عن التنقل ونسج الصداقات ودخول البيوت.

كان الباشا قد سقط من ذاكرة القرية حتّى أحياه لدى أبناء جيله خبر ترحيله من المجر. ولكنّه لم يظهر في القرية إلاّ بعد ثلاثة أشهر من انتشار الخبر، قضّاها بين غرف التحقيق وعنابر الأمراض العقلية. طلب مجيد من الحاضرين إرجاء النقاش حول الرواية إلى يوم الغد خلال حفل التكريم الذي سيتم في دار السيد “دافيد لوكونتور” بعدما تمّ أخيرا تنفيذ وصيته بتحويل الدار إلى مكتبة عامّة. مال عليّ سامي ليخبرني أنّ السيّد “دافيد لوكونتور” هو ذلك الشيخ الذي يرفع نخبا مع الباشا في الصورة. لحظتها داس مجيد على زرّ جهاز التسجيل، فصدحت “زكرة زرفة” و”سالم الطبال” و”حمّة النفطـــي”. زممت شفتيّ إلى أسفل على طريقة “سيدي” لمّا ينتشي، وصحت في الحاضرين “ارڨصوا بالواحد، الدّار ضيڨة” وعجعج البخور وغبت عن الحاضرين. في ضباب السجائر والبخور، لمحت وجهه بشكل خاطف.

طلع عليّ من بين أيادي الرّاقصين المتشابكة كطيف جنيّ تحرّر من القمقم، وما لبث أن اختفى. عرفته على الفور رغم أنّني لم أره في حياتي سوى مرّة واحدة. كان يرقص مستندا على عكازين بصدر عار غطّته الأوشام والندوب. المنصف عندي أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع. أسطورة يلخّصها يوم سراحه من السجن الذي لم يكن حدثًا عابرًا. سراح المنصف بما يرافقه من احتفالية وأحداث يمثّل طقسا من طقوس قريتنا يعرف الجميع أنّه سينتهي بعودة الرجل إلى الزنزانة بعد يوم أو يومين. ومع ذلك، كان أهل القرية، كبارًا وصغارًا، يتأهّبون لاستقباله كأنّه بطل أسطوري يعود من معركة. يدرك المنصف أنّ وقته قصير. لذلك يستثمره بدقّة. يبدأ من حضن الأم، من أكلة تعدّها بيديها، ثم يغفو على ركبتها كطفلٍ عاد إلى رحم الأمان. بعدها يقرأ الفاتحة على قبر شقيقه جمال، ثم يمضي إلى ريم، التي تغلق بابها في وجه كلّ الحرفاء في ذلك اليوم، لتفتح قلبها له وحده. يشرب ويستحمّ وتعطّره باللّبان، ثم يخرج نشوانًا، خفيفًا، كمن تحرّر من ثقل الأرض. يمرّ بالحانة، يرفع كأسًا واحدًا على صحة الجميع، ثم يختفي فجأة، ليتفرّغ للفقرة الأخيرة من برنامجه: تأديب شرطي ظالم، أو تاجر غشّاش، أو متصعلك بلا ذمّة. وبعدها يسلم نفسه للشرطة. في البداية تنتشر إشاعة عن سراح المنصف. لكنّ النّاس لا ينتظرون تحوّله إلى خبر مؤكّد كي ينطلقوا في الاستعدادات لاستقبال المنصف والاحتفال بسراحه. يعلن الحاج يونس أنّ المشروبات مجانية في مقهاه، ويأمر صاحب الحانة نوادله بعدم مطالبة المنصف بالخلاص. ويجمع “باسا” الجزار ما يكفي من الفحم لحفل الشواء. حتى رئيس المركز يطلب تعزيزات وغازًا مشلًّا للحركة، ويأمر أعوانه بملازمة المركز وتجنّب استفزاز الناس بالظهور في الأماكن العامّة. سمعت مرّة والدي يعلّق بدهشة: “يا لسعده، حتى الوزراء لا يحظون بهذه الحفاوة.” أذكر كيف نفقد التركيز في المدرسة، ونظلّ نمدّ أعناقنا متطلّعين عبر النوافذ إلى المحطة، حتى يضطرّ المعلم إلى تسريحنا دون إذن المدير. نتجمّع أمام دار الثقافة، لا ينقصنا إلاّ أن نرفع اللافتات الترحيبية ونصدح بأناشيد الترحيب. مرّة راوغ المنصف الجميع واستأذن سائق الحافلة في أن يتجاوز المحطة لينزله أمام بيتهم، أين تنتظره أمه. كنّا أحمد شقيقه الأصغر وأنا قد جرينا وراء الحافلة إلى غاية بيتهم. لمّا وصلنا كان لا يزال يعانق والدته وهما يهمهمان كلمات غير مفهومة، مشهد أبكانا أنا وصديقي أحمد. كانت تلك هي المرّة الأولى التي أراه فيها. كنت أتخيّله رجلاً ضخمًا، فإذا بي أمام جسد نحيف، بعينين حادّتين لا تخلوان من مسحة حزن وابتسامة صادقة تكشف عن فم بلا أسنان. سأل عنّي أخاه أحمد، فلمّا أخبره أنّني شقيق فيصل النادل في مقهى والده الحاج يونس، داعب فروة رأسي وقال لي: “نحبّك رجّال كيف خوك.” ثم غفا على ركبة أمّه، وما زال يحدّثها. لم يكن من عادته أن يجاهر بعلاقته بريم. ولكنّ جولته معها في شوارع القرية وهي متأبّطة ذراعه في عشية ذلك اليوم، كانت إعلانا منه للجميع أنّ ريم في حمايته وتحذيرا صارما لمن تحدّثه نفسه بالاعتداء عليها. تجوّل في شوارع القرية متأبّطًا ذراعها. كانت تمشي إلى جانبه في أوج فتنتها وتألّقها، معتدّة بمرافقتها له كملكة في موكب استقبال رسمي. عند الغروب، لمّا بدأ الصقيع يعربد في القرية وأزقتها، كان شرطيّا الاستمرار يتدفّآن خلف موقد كهربائي، حين دخل عليهما منصف وسلّم نفسه. أخبرهما أنّه أدّب رئيسهما على ضربه لريم وإجبارها على تقاسم مدخولها معه. لم ينجحا في إخفاء ابتسامة شامتة في رئيسهما وقادا المنصف إلى زنزانته بتقدير وإعجاب .

لمّا كبرت، عرفت المنصف أكثر من خلال ما كان يرويه عنه سامي والباشا الذين أقاما معه في السجن بعد “انتفاضة الخبز”. تنازل المنصف عن زعامة السجن للباشا تقديرا لدوره خلال الانتفاضة. لكنّ الباشا الذي لا يحب أدوار القيادة اعتذر للمنصف بلباقة، فذهبت زعامة السجن لسامي رغم صغر سنه. أيّ شرف نالني أن يستقبلني المنصف كما كنت أستقبله عند خروجه من السجن. وأيّ سعادة اجتاحتني وأنا أرفع معه نخبا وأسمعه يقول لي: “أمتعتني روايتك” تكفّل النبيذ بتشكيل حلقات نقاش بجغرافيا متحرّكة. حلقات تتقلّص وتتمدّد، تتداخل وتنقسم، تتقاطع وتتباعد، وفق ما تحكم به كيمياء الكحول مع المواضيع المطروحة وحساسيات الحاضرين. أعدنا ترتيب الحياة المنجمية فأسّسنا جمعية للذاكرة العمّالية تربط الصلة بين كلّ من مرّ بالمناجم، وحوّلنا الدواميس المغلقة إلى مزارات سياحية فيها مسالك محدّدة واستراحات ومطاعم تحت الأنفاق، وجعلنا من مصفاة الفسفاط القديمة متحفا لأدوات العمل المنجمي، وشخّصنا مظاهر الفساد ونصبنا المحاكم للفاسدين، وألّفنا قاموسا للمفردات المنجمية التي تمزج بين اللسانين العربي والفرنسي…

قبل منتصف الليل، سمعنا طرقا عنيفا على الباب فخرج مجيد يستجلي الأمر. ولكنّني التحقت به لأطمئن. كان هناك نفر من أصحاب الجلابيب الأفغانية طلبوا منه أن يخرج “الحُرمة” التي يأويها في بيته مع الرجال. أجابهم بهدوء أثار إعجابي: “هذا بيتي وأنا حرّ في استضافة من أشاء. اشتكوني إلى الشرطة إذا أزعجكم منّي شيء ما” وهمّ بإغلاق الباب في وجوههم. ولكن لمّا قدّم قائدهم ساقة ليعطّل إغلاق الباب وضحك ساخرا: “عن أي شرطة تتحدّث يا سي مجيد؟ هذه القرية التي غبت عنها سنين طويلة محرّرة من حكم الطاغوت. ولا أثر للشرطة فيها. لا قانون هنا إلاّ شرع الله”، فوجئنا بالمنصف يتقدّم ليأخذ مكان مجيد: “كبرت يا خالد وصرت تتجرّأ على بيوت أسيادك؟ اسحب قدمك قبل أن أقطعها لك.” وغرس فوقها أحد عكازيه كالرمح، فقفز خالد صارخا من فرط الألم. وقبل أن ينسحب خاطبني: “مرحبا بك يا أستاذ بين أهلك… عيب عليك أن لا تدعونا إلى حفل تكريمك غدا… ولكنّنا سنحضر على أيّ حال ونقوم بالواجب في تكريمك بما يليق بك وبأدبك.” وأشار إلى مرافقيه بالانصراف. لم أر في حياتي مجيد الهادئ البشوش غاضبا بذلك الشكل. كان مصطفى قريبا من الباب وسمع كلّ شيء، فجاء يعتذر لمجيد ويعبّر عن استعداده للمغادرة مع زينب إذا كان في الأمر خطر. كان من المفروض أن أدع صاحب البيت يجيبه، لكن لست أدري كيف انفجرت في وجهه بشكل جعل زينب تسمعني أقول له أنّها لن تغادر البيت مهما حصل. لم يفاجئني تأييد مجيد لكلامي بقدر ما فاجأني هدوء زينب وإصرارها على تحدّي هؤلاء الغرباء. ثمّ استأذنت أن تنسحب إلى غرفة مجاورة.

وبينما كانت زينب تقرأ روايتي على أريكة في الغرفة المجاورة، روى لنا سي علي حكاية خالد بعد الثورة. بدأ حديثه بمخاطبتي: لاشكّ أنّك تتساءل كيف تحوّل خالد من صعلوك إلى متديّن. هو اليوم موظّف حكومي يشرف على شؤون المسجد الكبير، مكلّف بالتنظيف وتسخين الماء وإقامة الأذان. قبل كلّ صلاة، يصعد مائة وخمسين من الأدراج الملولبة كالحلزون حتى تكاد أنفاسه تنقطع. يصرّ خالد على صعود الصومعة قبل كلّ صلاة ويرفض بث أذان مسجّل عبر مضخّم الصوت. لماذا لا يصغي إلى نصيحة عديد المصلّين الذين أشفقوا عليه من عناء مئات الأدراج التي يقطعها كلّ يوم خصوصا وأنّه يعاني من الضغط والبدانة المفرطة؟ قبل الثورة، كان خالد يشتغل في تهريب الأغنام على الحدود مع الحزائر ويكسب من ذلك دخلا وفيرا. وبعد الثورة سيطر مهرّبو السلاح والحشيش والبشر على خطوط الصحراء، فتراجع المكسب ولم يعد يبرّر المخاطرة بالحياة. إلاّ أنّ خالد ظلّ متشبّثا بالمهنة الوحيدة التي لا يتقن سواها حتّى صادر الملثّمون شاحنته بما عليها إثر مطاردة انتهت بانقلاب الشاحنة وخلّفت لخالد كسورا بليغة. ساومه الملثّمون بين فقدان سيارته إلى الأبد والعمل لفائدتهم، فلم يتردّد كثيرا ليقبل العرض بعدما فهم قواعد اللعبة. سجّلوه في قائمة جرحى الثورة، تمهيدا لتعيينه وكيلا على المسجد الكبير في قلب القرية. ولكنّ تلك الوظيفة كانت مجرّد غطاء للتمويه على وظيفته الحقيقية التي تتمثّل في مراقبة كلّ شيء في القرية وتزويد مشغّليه بالمعلومات التي يطلبونها. هكذا فرض خالد نفسه همزة وصل ثمينة بين القرية والجماعة على الحدود. اتّخذ من قمّة الصومعة برج مراقبة، بعدما تمّ تزويده بمنظار عالي الدقّة يقرّب المسافات ويوضّح الرؤية. صار خالد يقضي أوقاتا طويلة في مراقبة جميع مداخل القرية و”تلّة سيدي بوراسين” و”تلّة برج المراقبة” الموروث من زمن الاستعمار، وكذلك الساحات والشوارع والمنازل عند الاقتضاء. كانت فرصة ثمينة لمراقبة “فجرة” في منزلها. تلك التي خطفت عقله منذ شبابه وفاز بها غيره صارت متاحة في كلّ الأوقات. كانت متعته كبيرة وهو يراقبها تستحمّ تحت التوتة أو وهي فاتحة ساقيها حول قصعة الغسيل أو مستلقية تحت الشمس في صحن المنزل. لكن مع مرور الأيّام، تحوّلت مراقبة “فجرة” عن بعد من متعة إلى حصّة تعذيب تلهب شوق خالد إلى معشوقته. وصار يفكّر في طريقة تسمح له بالوصول إليها. لمّا مكّنه الملثّمون من بطارية ليزر ترسل لهم إشارات أمان خضراء أو تحذير حمراء عندما يكونون على مشارف القرية يتأهّبون لدخولها، فكّر في إرسال إشارات إلى “فجرة” وهي في صحن المنزل. لكنّها اشتكته إلى زوجها ففضحه لدى الخاص والعام. ومع ذلك لا أحد استطاع فعل شيء لخالد الذي يحميه الملثّمون ويتمسّكون به لما يقدّمه لهم من جليل الخدمات. لم يكد سي علي ينهى كلامه، حتى تملّك الهلع مصطفى. كان يريد مغادرة المكان بأيّ ثمن واصطحاب زينب معه لمواصلة رحلته إلى مكان انعقاد المؤتمر. نادى وليد عامر وراح يتوسّلنا أن نقنع زينب بالمغادرة لأنّه مسؤول على سلامتها أمام والديها. عندها فوجئنا بزينب تخرج من غرفتها وهي تدسّ سبابتها داخل صفحة من الرواية، لتتحدّى مصطفى: “لا أحد غيري مسؤول على سلامتي واختياراتي. بإمكانك أن تواصل طريقك إلى المؤتمر ولا شأن لك بي”… صمت مصطفى فترة ثم خاطب وليد عامر: “وأنت؟ لا تقل لي أنّك تريد البقاء أيضا. لا تنس أنّك معي في مهمّة” ردّ عليه وليد بهدوءه المعتاد: “فعلا، أنا أيضا أريد البقاء هنا. وحدي أحدّد مهامّي وأغيرّها بكلّ حرّية ومسؤولية.” سحب مصطفى حقيبته وهمّ بالمغادرة، فخاطبه المنصف دون أن ينظر إليه: “لا تنس إغلاق الباب خلفك“

جلال الرويسي